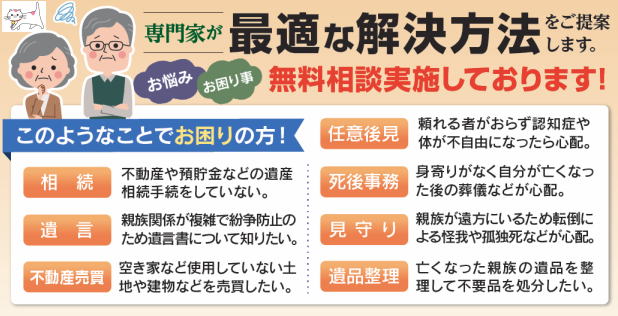

遺言とは

当オフィスでは、遺言書に関する専門家がご相談に応じております。

無料相談も実施中ですので、お気軽にご相談下さい。

遺言書とは、ご自身の財産を「誰に・どのように」残すかを、生前に書き残す法的な文書です。

法定相続分とは異なる財産の分け方を指定できたり、相続人以外の方にも財産を遺すことができます。遺言書が1通あるだけで、ご家族間のトラブルを未然に防ぎ、相続手続きを円滑に進めることができます。

遺言書の種類と特徴

現在、法律で認められている主な遺言書の形式は以下の2つです。

①自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

ご本人がすべて自筆で作成する遺言書です。

思い立ったときに書けて費用もかからないのが特徴ですが、形式不備で無効になるリスクもあります。

【必要な記載要件(民法第968条)】

- 全文を自筆(財産目録はパソコン可)

- 日付、氏名を記載

- 押印(認印可)

※2020年7月より、法務局での保管制度(自筆証書遺言保管制度)がスタートし、検認不要で安全に保管可能になりました。

②公正証書遺言

公証人が作成・保管する遺言書です。

法律の専門家が関与するため無効になるリスクがほぼゼロ。また、家庭裁判所の「検認手続」も不要です。

【主なメリット】

- 内容の法的安全性が高い

- 紛失・偽造の心配がない

- 原本は公証役場で保管され、再発行可能

【注意点】

- 証人2名が必要(当オフィスなど専門家に依頼可)

- 公証役場への手数料・書類収集の手間あり(当オフィスなど専門家に依頼可)

遺言書を作成するメリット

- 家族間の争いを防げる

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を回避できます。 - 内縁関係や特別な人へも財産を残せる

相続権のない人に対しても「遺贈」で財産を遺すことができます。 - 相続手続きがスムーズになる

金融機関や不動産登記の名義変更もスムーズに進められます。 - 感謝や想いを形にできる

財産の配分だけでなく、メッセージを添えて「生前の想い」を伝えることもできます。

遺言書をの具体的な効力(できること)

民法上、有効とされる遺言内容は次のようなものです。

- 相続分の指定・変更

- 遺贈(相続人以外に財産を与える)

- 子の認知

- 推定相続人の廃除・取消し

- 遺言執行者の指定

- 遺産の分割方法の指定 など

※遺留分(法定相続人に最低限保障される取り分)を侵害する内容は、減殺(現在は「侵害額の請求」)の対象になります。

遺言は誰でも作れるのか

15歳以上であれば、どなたでも作成できます(民法第961条)。

未成年者でも親の同意は不要です。

遺言は後から撤回・変更できる?

はい、何度でも自由に変更・撤回可能です。

最新の日付の遺言書が有効になります。たとえ以前の遺言書が公正証書であっても、後から作成した自筆証書遺言が優先されます(抵触部分のみ撤回とみなされます)。

こんな相続トラブル、遺言があれば防げたかも…

【事例】兄弟間で争いが勃発したケース

被相続人が遺言書を作らず亡くなり、相続財産は預金1,000万円と自宅(土地・建物 各1,000万円)。

長男家族が同居し介護してきたが、次男は「法定相続分どおり半分ずつ」と主張。

兄は「今さら家を売れと言うのか」と大揉めに…。

こうしたケースでも、遺言で自宅は長男へ、預金を次男にという指定があれば、トラブルを防げます。

専門家にご相談ください

遺言書は、ご自身の「最後の意思」を伝える大切なメッセージです。

形式の不備や法的リスクを避け、トラブルのない相続を実現するためにも、ぜひ専門家への相談をご検討ください。

当オフィスでは、初回相談無料で遺言書の作成をサポートしております。

どのような内容にすべきか迷われている方も、まずはお気軽にご相談ください。