老朽化した古い空き家の問題点

老朽化した古い空き家は、管理が疎かとなっているケースが多く、家屋の倒壊、部材落下など近隣に危険を及ぼす可能性もあります。

このような古い空き家の管理は所有者(またはその相続人等)が、自らの責任で行うことが原則ですので、周囲に迷惑がかかる危険な状態であるにも係らず、そのまま放置するなど、管理責任を怠って問題(倒壊、部材落下による事故)が生じた場合、所有者またはその相続人等は、大変な賠償責任を負う危険性があります。

近年では、予期せぬ地震などが発生しており、古い家屋については、出来るだけ早いうちに家屋解体などの対策を講じておくべきでしょう。

倒壊・部材落下による事故など

- 近隣への被害、人身事故等による賠償責任

- 古い家屋の安全対策等の費用負担・管理責任

上記の通り、何かと問題となることが多い老朽化した空き家ですが、北九州市では、住環境の悪化防止、保全を図る観点から、一定の条件に該当する家屋について、所有者自らが家屋解体工事に着手し易くなるように、解体補助金の制度が設けられております。

基本的には、昭和56年5月以前に建築された家屋で、北九州市が定める一定基準を満たすものが対象となり、一定の危険度が認めらえる空き家であって、なおかつ令和7年度からは、新たな要件として【市場流通が困難】と判定された空き家が対象となります。

- 樹木・雑草等の繁茂等により敷地内への立ち入りができない(現況の確認不可)

- 敷地内に土壌汚染や地下埋設物がある、あるいは予見される

- 敷地内に地盤沈下が視認できる

- 借地である

- 他殺、自殺、事故死、その他原因が明らかでない死亡が発生した事実がある

- 接道がない等により再建築できない敷地である

- 市街化調整区域である

- 前面道路の幅員が3m未満である

- 敷地の形状が旗竿地である

- がけ(地盤面が水平面に対し30度を超える傾斜度をなす土地で高さ3m超)に近接する敷地である

- 売買等にあたって近隣住民の協力が見込めない(越境問題、境界不同意など)、又は、売買等にあたって所有者全員あるいは相続人全員の同意が得られない

- 地震、浸水、火災等により被害が発生した事実がある

- アスベスト(石綿)の使用が確認されている

- 敷地内に駐車場が無い、あるいは新たに造作できない

- その他、流通に支障がある特別な事情

補助金は最大で30万円で、解体除去に要した額の3分の1、または北九州市が定める基準額×延床面積の3分の1を比較して、いずれか低い額が補助されます。

補助金交付を受けるためには、上記補助の条件の確認など、家屋の状況をきちんと把握したうえで行わなければならず、解体除去工事の時期や工事着手の届け出など手順を間違えると補助金は交付されません。

また、すでにお亡くなりの所有者の家屋解体工事の場合は、相続人調査など家屋や土地所有者についての権利義務を把握し、調整する必要もあります。

しかも補助金交付は北九州市の予算範囲内で行われるうえ、希望者が多くなると、交付申請時期が数日から2週間程度で締め切りになるなど、事前から計画的に、解体工事の補助金申請準備および解体業者などの選別見積もり等の準備を進めていかなければなりません。

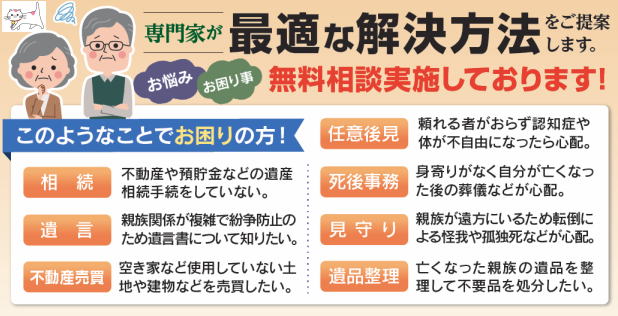

これら一連の準備等は、一般消費者にとってはハードルが高いため、行政書士という国家資格者である専門家に一度ご相談することが望ましいでしょう。

- 解体補助の条件の確認・把握

- 必要により相続人調査等

- 判定依頼申出(補助要件の確認、判定結果の連絡)

- 補助金申請に向けた準備、書類作成など

- 解体業者の選別・見積り等

他にも所有者の状況により準備調査等が必要・・・

当オフィスは、北九州市の空き家登録サポーターとして登録されており、空き家問題についてどのように対応して良いかわからない方に対して専門的かつ総合的なご相談から解決策のご提案などを行うことができます。

北九州市のホームページをご参照ください。※表示は(行政書士大澤哲也法務事務所)となっております。

空き家問題について無料相談をご希望の方は、お気軽に当オフィスまでお問い合わせ下さい♪